當末期病人選擇在宅善終,一場突如其來的高燒或喘不過氣的夜晚,常讓家屬陷入焦慮與無助。2024年起,台灣將「在宅急症照護」制度正式擴及至居家安寧病人,彌補居家醫療與急症之間的照護斷點。從政策試辦到社區實踐,這項制度如何延續善終選擇的尊嚴,也讓「在宅善終」不再只是一種願望。

凌晨2點,一位接受居家安寧療護的老太太高燒不退,喘得厲害。束手無策的家屬聲音顫抖地打到急診詢問:「我們不想送她去醫院……可是現在怎麼辦?」這通電話,不只是醫療支援的呼 喚,更是家屬希望成全讓至親安心「在家好好走完最後一程」心願的最後努力。

近年,越來越多家庭選擇在家善終,但現實中,安寧病人即使病情穩定,也可能因感染、電解質失衡或呼吸困難等突發症狀陷入危機。當病人等待的是一週一次的安寧訪視,而急症卻在半夜來襲,家屬往往被迫做出艱難決定。這些「中斷式」的送醫過程,不只讓病人身體受苦,也打斷了原本建立起的照護關係與信任。

為何安寧病人需要在宅急症照護

「居家安寧療護並不是每天都有人來,但急症來的時候,卻不能等。」衛福部健保署署長石崇良談起推動在宅急症醫療的初衷。

根據衛福部統計,目前全台約有20萬人接受居家醫療、長照或住在機構中,其中每年約有7萬人因急症住院,當中的8成是感染所致。換句話說,即使病人已選擇在家善終,仍可能因肺炎、尿路感染等突發狀況,被迫進入醫院處理,與原先「在家善終」的期待相違。

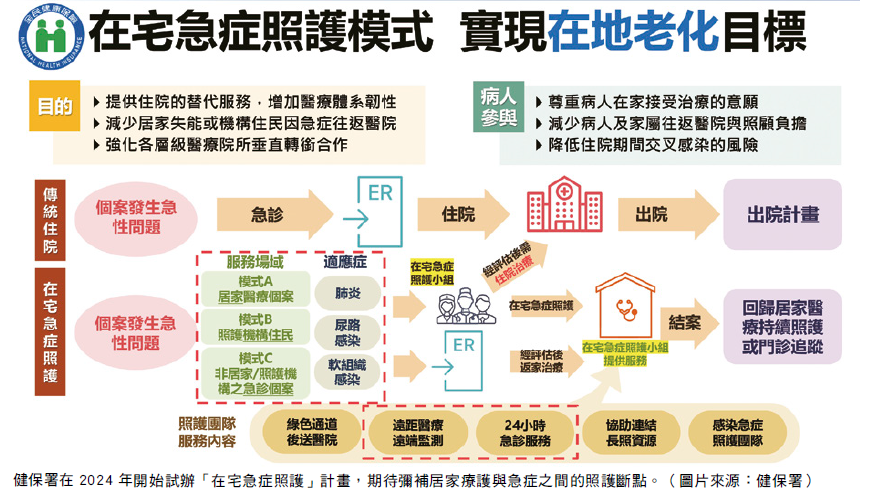

為了補上這道照護空隙,健保署在2024年7月開始試辦「在宅急症照護」計畫,以感染性疾病為主,由醫療團隊到病人家中進行初步診斷與處置。若計畫得以落實完全,預計每年可降低醫療機構約4千床的負擔,確實能減少不必要的住院與病房壓力。

2025年,這項計畫更擴大適用對象,將安寧病人也納入給付範圍。因為實務上,當末期病人病情出現突發急症變化,家屬往往不知所措;原本一週一次的安寧訪視,對突發症狀來說可能緩不濟急。這時,在宅急症照護就成了病人能否留在家裡的關鍵支撐。

「我們想讓病人有選擇,能安心留在家裡,把人生的最後一程走得穩一點。」石崇良表示,推動這項制度的目的,不是把急診室搬回客廳,而是希望病人能有選擇權,在熟悉的環境、熟悉的人手中得到妥善照顧。

在熟悉的家中撐過每一次急症

「她不要再去醫院了。」這句話,維揚診所所長陳英詔聽過無數次。在羅東, 陳英詔長期投入在宅醫療, 其中也包括照顧居家安寧的病人。他形容這些家庭多半已有心理準備,不再期待病情逆轉,而是希望病人能在熟悉的環境、節奏裡,走完最後一哩路。但現實是,末期病人即使穩定,也可能因感染、電解質失衡、急性喘鳴等問題而陷入風險。「急症一來,所有人都會慌,那是沒辦法的。」他說。

他印象深刻有位病人某日突然高燒、喘到說不出話,女兒打來電話,一邊哭一邊說:「陳醫師,我不知道該怎麼辦。」所幸當時團隊迅速前往,幫病人接上氧氣、給予退燒與抗生素,陪伴家屬度過那一夜。

有些人可能會問:「都已經末期了,還需要處理這些病症嗎?」陳英詔的回答很直接——不是為了延命,而是為了減少痛苦。高燒、脫水、窒息感,這些急症帶來的不是病程惡化,而是身體難以承受的折磨。「重點不是延續他的生命,而是讓他少一點痛苦、走完這幾天。」

「這樣的急症,若拖到進急診,可能就要住院,也可能在陌生病房中斷氣。」陳英詔表示,經過急症處理,隔天病人就能繼續待在熟悉的床上,和家人說話,甚至吃幾口粥,最後一段路走得舒服一點,這也是安寧療護的價值。

陳英詔說,急症不是醫療的例外,而是生命過程的一部分。而安寧療護,除了在在病情穩定時發揮作用,也需面對急症處理。

照顧不是算點數而是持續的陪伴

當照護現場證明了最能接住末期病人急症的單位,往往是原本就熟悉的安寧團隊,問題也就隨之浮現:制度跟得上嗎?

「如果今天病人需要我們3天內連去3次,在現行制度下是會讓我們超過(健保)點數,導致被扣點的。」陳英詔語氣平靜,但話裡充滿著一線團隊的無奈。現行的居家安寧療護制度,給付方式是「論次計費」,簡單來說就是看醫師去了幾次,才給多少健保「點數」,若超過規定限量仍可看診,但健保將對醫師的給付減少。這種制度設計在病情穩定時或許夠用,但遇上急症頻繁、需求高波動的末期病人,就顯得綁手綁腳。

「有時候我們只是進去量個血氧、陪家屬講講話,甚至只是讓病人安心地知道,有人會來看他,這些事情很難寫進健保申報的項目裡。」陳英詔認為,末期照顧不是直線邏輯,有時候真正重要的不是開藥或打針,而是「有人能一直在」,讓病人與家屬知道他們不是孤單地面對終點。

石崇良坦言居家安寧給付制度確實有調整的機會。他提出未來可將安寧療護改採「包月制」,也就是改為「論人計費」,不再硬性規定訪視頻率,而是每月根據病人照護責任給予一筆總額,醫療團隊可以依病況需要,密集也好、簡單也行,只要病人安心、家屬放心,就是好的安排。

除了醫療還需要社區網絡的接力

在家善終,不只是醫療問題,更是生活的挑戰。

身邊沒有醫師、護理師,也沒有監測儀器,甚至連藥都不一定拿得到。即便有安寧團隊在照顧,若沒有社區其他單位的支持,急症處理也常常卡關在「誰能先來」、「資料在哪」、「藥從哪裡送來」這些環節上。

石崇良透露,健保署正建置「在宅醫療照護資訊平台」,嘗試整合病人的醫療、照護與長照資訊。未來,不同單位若都能查到病人用藥紀錄、病情變化與聯絡窗口,就能避免重複處置或資訊落差。例如,一位病人若已被安寧團隊標註為高風險,只要有急症需求,社區診所或居護所就能快速接手、做出初步處置,不必反覆問診與解釋。

除了資料整合,科技本身也可能成為照護延伸的手與腳。像是即時血壓監測、遠距診察、簡易抽血與輸液設備,都能讓醫療團隊「看不到人也能知道狀況」,讓病人多留在家裡一晚,少一次送醫風險。

但最重要的,還是人。

「我們常說『醫療下鄉』,但其實是我們想辦法讓社區動起來。」陳英詔進一步說明,維揚診所與在地藥局、居家護理所、診所建立默契,誰能快速送藥、誰能幫忙抽血、誰能先幫看一下病人呼吸,大家分頭來、卻像一組團隊。這樣的模式,才是真正有韌性的在地照護網。

讓人在家善終,不只是一項政策,而是一張網,要撐得住需要、連得起人與人,也接得住最後的溫柔。這不是未來的理想,而是必須守住的日常。這項制度尚在調整,但方向已經很清楚:讓更多人可以在熟悉的環境中結束一生,被愛環繞中離開,而不是在病房中孤單遠去。

我們可以讓那條路,鋪得再穩一點。