2019年《病人自主權利法》上路,成為亞洲首部保障病人醫療決定權的專法。這項政策讓更多人在仍具意識時,預先決定萬一未來意識喪失無法恢復,或是進入生命末期時的醫療選擇,實踐「我期待接受的醫療方式」的自主精神。然而,在理想與實踐之間,制度落差與推動瓶頸逐漸浮現。

林太太在73歲那年,完成了一件讓女兒佩服的事。她預約了「預立醫療照護諮商」(Advance Care Planning,ACP),歷經兩次晤談後簽下「預立醫療決定」(Advance Directive, AD):若陷入不可逆昏迷或成為植物人,她選擇不插管、不急救、不使用人工營養。她還親筆寫下:「請讓我安靜地走。」

這項選擇來自台灣於2 0 1 9 年正式施行的《病人自主權利法》(簡稱《病主法》)。它是亞洲第一部明文保障病人醫療決定權的專法,讓人在仍具行為能力時,便可就5種特定臨床條件作出醫療選擇,包括末期病人、不可逆昏迷、永久植物人、極重度失智,以及其他經公告的痛苦難以忍受且無法治癒的疾病。這些條件都已明訂於法律條文之中,並須經由醫師、護理師與社工共同組成的團隊完成預立諮商,才能進入制度。

這部法律的特別之處,在於它不需要罹病,也不仰賴家屬決定,而是透過專業程序,由當事人親自做出選擇,明確表達「到那時,哪些醫療方式是我期待的;哪些是我要拒絕的」。

從倫理出發

一場制度的實驗

「《病主法》不是在談放棄,而是關於選擇。」台大醫院倫理中心主任蔡甫昌指出。他是《病主法》立法過程中的推動者之一,長年關注醫療倫理與善終照護議題,曾參與多場法案說明與制度設計。對他而言,這部法的出發點不是「如何結束生命」,而是「怎麼讓人活得更有尊嚴、走得更有主權」、「有些人想盡全力延命,有些人希望自然走完」,這部法保障的,就是這樣的差異性與自主權。

在多數國家,預立醫療照護諮商與預立醫療決定多是從行政指引與醫療實務中慢慢培養共識。蔡甫昌認為,台灣選擇從立法做起,速度雖快,且更具效力,但也意味著社會與制度要同步補課,走一條沒有太多前例的制度實驗之路。

截至2025年初統計,完成簽署預立醫療決定的民眾已逾9.3萬人,比例不到成年人口的1%。儘管法規明確、流程嚴謹,真正完成簽署的人卻仍是少數。

另一方面,是進入制度的門檻。簽署者需年滿18歲、具完全行為能力,並完成預立醫療照護諮商流程。看似保障自主的設計,卻成為實務上的限制——高齡者難以移動、偏鄉交通不便、資訊不對等,都讓原本立意良善的制度,卡在第一步。

理想與現實

制度落差逐漸浮現

「在執行上,《病主法》強調的是『資訊、瞭解、自願、選擇』,但是執行現場可能簡化成『說明+同意』,流程正確了,但過程沒能真正開展價值觀的討論。」蔡甫昌點出他的擔憂,若對話被化約成選項勾選,原本希望促成的倫理省思與家庭對話,反而會被流程本身遮蔽。

法律面也有制度上的侷限。長期關注《病主法》發展的萬國法律事務所資深合夥律師黃三榮指出,目前制度設計尚未充分考量如失智者、未具完全行為能力者的需求。他提到,現行法規明定簽署人需具完全行為能力,導致許多未具完全行為能力者即便意識仍清楚,卻無法進入制度,反而限制了他們依《病主法》的自主表達空間。

舉例來說,一位70多歲阿公被診斷為輕度失智,雖然仍能完整表達自己不想接受侵入性治療,希望自然走完人生最後一段路,如因已受到監護宣告而不具「完全行為能力」,最終將被排除在簽署制度之外。

「還能清楚說話,卻因為一張診斷書及受到監護宣告,就無法被制度聽見。」黃三榮律師表示,這樣的設計限制了需要被保障的人表達意願的空間。當制度門檻過高,反而違背了「病人自主」的立法初衷。

「這是全社會一起學習的歷程,我們不是只推一個制度,而是在推動一種對生命的理解方式。」衛生福利部醫事司司長劉越萍表示,從另一個角度看,這些推動過程中遇到的難處,正是制度在社會中逐步「落根」的過程。

走出醫療圈

政策如何深入社會人群

「如果只靠醫療圈,我們接觸不到太多元的族群。」劉越萍說,《病主法》的核心在於「預立對話」,但這場對話若只侷限在醫療體系內,很快便會受限。因此,衛福部開始走進長照據點、社區衛生所、圖書館與社區大學,結合更多日常與文化的觸媒進行宣導。

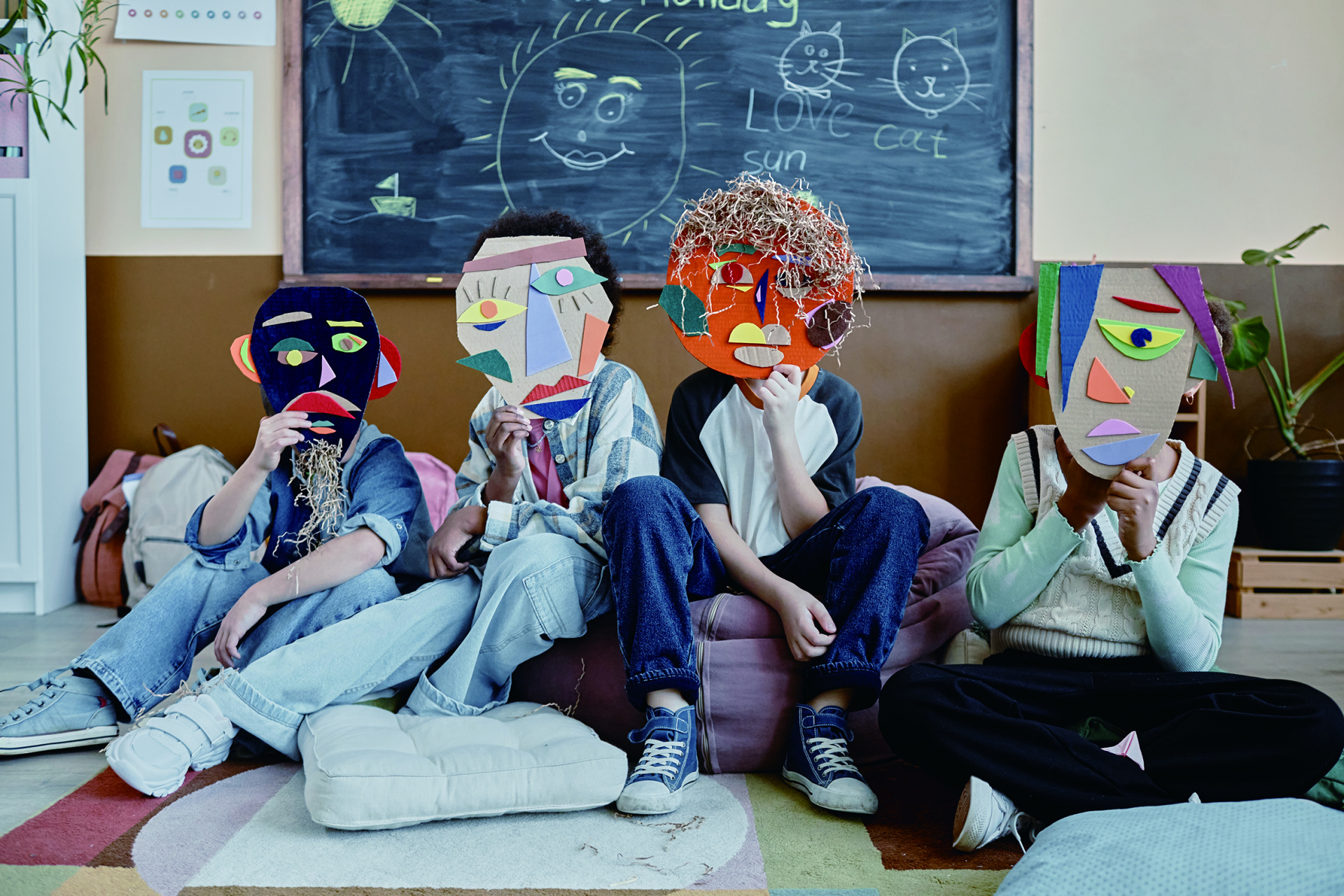

比如, Podcast 節目《遇見, 預見》,邀請醫師與家屬分享親身經歷;推出系列生命教育繪本《小紅機器人》、《豬二哥的歡樂派對》、《樹懶爺爺的心願》,在圖書館與校園巡迴展示,甚至與劇團合作推出舞台劇,用兒童能理解的語言介紹「善終」的概念。

此外,衛福部也把善終三法《人體器官移植條例》、《安寧緩和醫療條例》與《病主法》等相關業務整合至「病主器捐中心」,成為近年對外宣傳的核心。從政策視角出發,這些制度雖然內容不同,但都圍繞一個共通的理念:「面對死亡,我們都有權選擇怎麼走、如何留。」

這些行動看似瑣碎,卻為《病主法》鋪出一條「在生活中被看見」的路。比起說服人完成簽署,這更像是在社會中慢慢種下一種觀念:生命的選擇,可以提早準備。

「病人自主不是做決定那一刻才發生,而是從第一次意識到自己可以選擇開始。」蔡甫昌也觀察到,過去醫療圈往往避談死亡,但透過《病主法》的推廣,醫療人員、病人與家屬之間的對話,開始變得不再那麼困難。而這樣的教育,需要整個社會一起完成。

補洞非改法

制度與角色再重整

《病主法》的制度設計已上路,但實務中,許多醫療人員與民眾仍對法中三項核心制度:ACP、AD、醫療委任代理人(HCA)的角色分工感到困惑。舉例來說,有人以為只要在健保卡上註記了「我有指定代理人」,就代表已經完成簽署;也有家屬誤以為「病人做過A C P,即是完成簽署」,後來才發現病人從未完成AD文件,導致臨床現場在病人意識喪失後,醫師無法依法執行不急救、不插管等選項,只能依照一般醫療指引進行搶救。

黃三榮指出,這樣的混淆在法律與臨床之間時常發生。他認為問題不只在於名詞難懂,而是制度從推動初期就沒有向大眾解釋清楚「這三者之間的關係」與「完成程序的先後順序」。在病情緊急的時候,一紙未完成的簽署或代理角色模糊,可能會讓病人的意願難以實現,甚至讓家屬承受兩難壓力。

「你不是說簽過了嗎? 」—— 這句話,在加護病房外其實並不少見。但簽了哪一個?簽到哪一階段?代理人有沒有法律效力?這些都攸關選擇是否能被落實。

制度只是起點

對話正要開始

黃三榮也指出,現行制度仍以醫療團隊為主導,角色過於單一。若能開放律師、社工、宗教師等跨專業人士參與,預立諮商的對話將不再只是醫療上的選擇,更能觸及人生價值、信仰觀念與家庭脈絡。他說,有些簽署者希望由熟悉的律師陪同確認程序,也有人傾向先與宗教指導者討論,但目前制度仍難以提供足夠彈性。

6年來,《病主法》讓「好好走」不再只是醫療現場的任務,也成為整個社會共同學習的課題。它不是一張表單、一次簽署,而是一場對生命選擇的長期對話。從制度、法律到文化,我們還在摸索,但這場對話,已經開始了。