台灣安寧照顧基金會邀請我為《安寧照顧會訊》執筆談故事治療,下筆前,我仍在猶豫:談故事或稱敘事療法如何幫助喪親者,究竟應從精神科醫師的專業角度切入?亦或分享母親癌逝前後的書寫經驗,如何幫助我療癒喪親的傷慟?幾輕思考,我選擇了後者,決定從曾為母親寫故事的女兒角度出發,談談我認識的敘事治療(Narrative Therapy)。

或許個性使然, 也或許是專業訓練有素, 2008年4月在確認母親罹患了治療成效不佳的胰臟癌時,我直接跳過否認(denial)、憤怒(anger)、討價還價(bargaining),並壓抑內心的沮喪(depression),直叩生死學大師伊莉莎白‧庫伯勒‧羅斯(Elisabeth Kübler-Ross)倡議的五階段歷程最後門檻 - 接受(acceptance),立即借重現代醫療,和疾病正面對決。

前三個月,陪伴母親經歷密集檢查及手術治療,確定最初發現腸胃不適與不明黃膽,正是第二期胰臟癌作祟;這時心頭隱約想寫點什麼的意念越來越明晰。徵求母親同意,以女兒觀點為她寫生病日誌,並透過網路逐篇發表;人緣超好的母親即口答應,她說,「這樣好!可省下向親友一一說明的力氣。」

吳佳璇醫師曾支援台東監獄、榮家、校園與社區精神醫療,足跡遍及山地部落與離島。

當時動筆構想是,採類似民族誌(Ethnography) 的病人誌,而非澳洲社工米高懷特(Michael White) 始創,透過重新述說、描寫自已的經驗及故事,為自己的事件經驗找出新的意義與詮釋方向的敘事治療。但,寫著寫著便發現,身為眾人眼中很能為別人處理問題的專業人員,如果沒有部落格及時整理記錄、梳理情緒,那陪伴母親生命最後一年十個月以及之後的哀傷歷程,必是截然不同的旅程。

網路文字經兩階段整理成書出版,也一路伴我走完悲傷、哀悼四大任務;第一階段是確認母親癌症復發,當時想及時向她道謝,並暗自準備道別,料想拿到贈書的親友亦有同感。我也私心企盼:這本由母親命名的書出版後,能引起一些曾經或正遭遇類似經驗的讀者共鳴,畢竟疾病面前,人人平等,就算他人眼中握有康復鑰匙的醫師,一旦成了病人家屬,一路仍不免腳步踉蹌。

根據華爾頓 ( J. William Worden) 提出的哀悼四大任務,接受失落事實後,還需經驗悲傷的情緒痛苦、重新適應逝者不在的新環境,才能將情緒、活力投注到其他關係。第二階段出版始於母親逝世後九個月,由於前一本書籍意外獲獎,這才敢跟出版社開口:能不能讓病情節節敗退、不討喜的「下半場」,也集結出版?而這回,不只是病榻故事,為了更完整呈現母親的生命歷程,我揉入八段從她工作、生活四十多年的景美仙跡岩發想的生活隨筆,烘托她那曾打過美好的仗,跑盡當跑的路後蕭颯的黃昏。

若說《罹癌母親給的七堂課》與《戰鬥終了已黃昏》兩書上架,象徵哀傷過程功德圓滿,絕對是虛妄的。經歷丈夫空難驟逝的資深編輯鄧美玲將《遠離悲傷》專欄集結成書,直指哀傷過後往往須面對更大的混亂:「在旭昇走後幾年,風浪稍稍安定,我便以為人生最嚴苛的考驗我都通過了,再也沒什麼好害怕。沒想到我的路才剛剛開始呢!隨後接踵而至的,不是事件,而是來自根性裡的、各種紛亂的心念和感覺,我得一層一層把它剔除…」。以《躁鬱之心》一書聞名的美國心理學家凱‧傑米森 (Kay Redfield Jamison),在悼念亡夫的《一切都已不再》書中也寫道,哀傷就像迂迴、蜿蜒的山谷,每轉一次彎,就可能展開迥然的風景。同時經歷躁鬱症的她更指出,哀傷雖出乎意料,不斷變換樣貌,不斷來襲的痛苦終會漸失力道,哀傷將痛苦消耗殆盡,它和鬱症發作不同,目的是讓生命延續,而鬱症則是惡意、盲目地摧毀一切。兩者有其相似處,卻是遠親。

傾聽喪親者述說生命故事,也是陪伴他走出傷慟的治療方式之一。

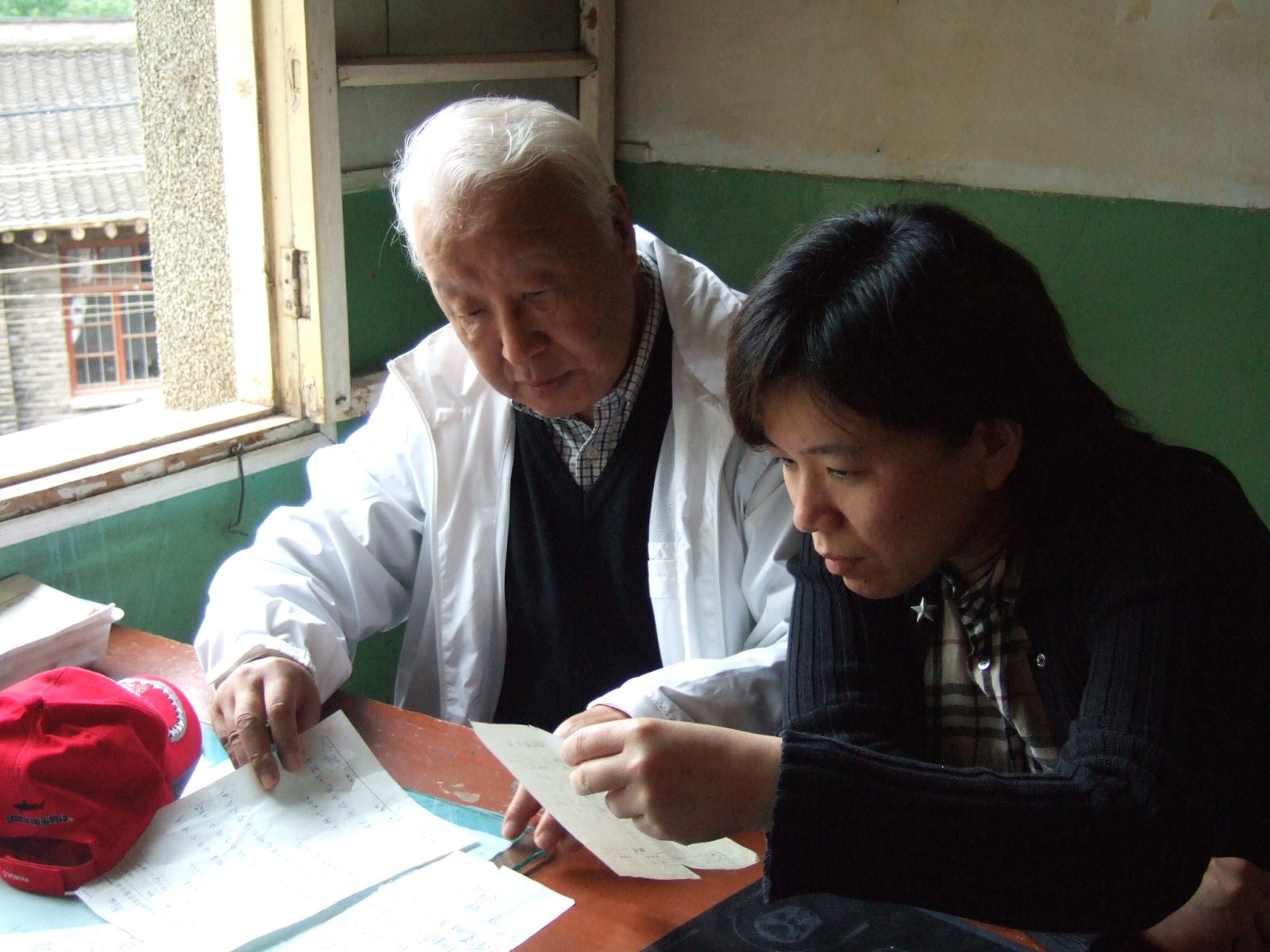

服膺「預防勝於治療」的我進而思索:如何運用專業完成這悲傷的功課?母親去世半年後,承鄭安理教授同意,我又回到曾經學習、工作十七年的台大醫院,以腫瘤醫學部兼任主治醫師身分,開設「身心健康門診」,義務提供癌症病人心理照護;因為我相信,一生樂於助人的母18親,一定滿意我用「還願門診」方式,替她表達感謝。

五年來,我持續聆聽癌症患者與家人的生命故事,並提供專業建議,卻深感日新月異的醫療雖延長、甚至挽回許多患者生命,「癌症倖存者」 (cancer survivors) ,或是和我一樣失去親人的家屬卻越來越浮躁, 他們不是問我:「醫生說檢查結果很好、沒有癌細胞,為什麼還不能走出來?」,要不就說:「都百日了,怎麼還是常常想到他,一個人的時候猛掉眼淚,這樣對嗎?正常嗎?」有時,陪伴的家屬還會補上一句:「會不會是憂鬱症?」「兩年還差不多!」我引用學理,好生安慰他們,並強調遇上猝死或自殺等特殊狀況,「哀傷期七年也不算長」,但心裡卻心疼又生氣,現代人為何如此苛待自己?想想古代規定丁憂服喪三年,確有其道理。

不過,並非人人都能在親人一離開、甚至離去前,就開始處理傷慟,知名哀傷療癒作家蘇絢慧便是一例。十四歲喪父,卻到十二年後她才覺得自己有一點點力量去面對、處理父喪的傷慟。兼具社工及諮商心理專業的她,透過一次次述說,打開「裝箱」的記憶,透過「re-membering」(生命會員重組)技術重新體認:自己和父親的感情連結一點兒也不單薄,十四年父女情所留下的愛是這麼充足,支撐她將日漸豐厚、深化的生命故事化成一本本好書,以及源源不斷的助人能量。正如伊莉莎白‧庫伯勒‧羅斯所言,人生很多問題,都因為悲傷沒有獲得解決或治療。

如果你沒有好好走過悲傷,你便會喪失治療靈魂、心理與情感的寶貴機會。走筆至此,您或許想起某位失去親友,甚至動心起念、想說說他的故事,卻擔心準備不充分,猶如掀開潘朵拉盒子後的反應;或許,您想鼓勵身邊眉頭緊鎖或假裝若無其事的親友,聽他訴說失去所愛的人的故事,卻怕自己不是好的傾聽者。為解決這類懸念,您不妨翻翻前文提到的書,並找出蘇絢慧心理師所著《於是,我可以說再見》細讀。正如丹尼蓀 (Isak Dinesen) 所說,「如果我們可以把悲傷轉變成一個個的故事,那麼,所有的悲傷就可以承受了」。