當心智障礙者走到生命盡頭,他們最需要的並非冰冷的儀器,而是熟悉的環境與陪伴的溫暖。近年來,嘉義敏道家園與彰化二林喜樂保育院,先後開始探索在機構中實踐安寧療護的可能,從陌生醫院帶來的恐懼,到院內逐步建立跨專業團隊,他們以勇氣與信仰,為院內服務對象打造「在家終老」的可能。

在台灣,多數安寧療護仍然發生在醫院病房,但對心智障礙者而言,陌生的環境往往比病痛更令人恐懼,面對生老病死的自然律,少數機構開始嘗試在院內推動「居家安寧」的服務。

嘉義敏道家園與二林喜樂保育院,就是其中兩個先行者。他們的服務對象,多數自童年便入住,數十年來與教保員、同儕一同生活,把機構視為「家」。當死亡來臨,這些機構選擇不再將服務對象送離熟悉的環境,而是讓他們在這個家的環境中,在教保員、同儕的陪伴下,走完人生最後一哩路。

陌生病房奪走熟悉的安全感

「比起病痛,對心智障礙者而言,陌生的醫院更令他們恐懼。」嘉義敏道家園前院長鄒輝堂(現為天主教台中教區八家身障機構執行長)帶著感慨說著。過去,當院內服務對象病情惡化時,往往習慣將他們送往醫院,由專業團隊提供臨終照護。然而,這樣的處理方式,對心智障礙者來說卻是難以承受的衝擊。

「在醫院裡,他們面對的是輪替的護理人員、冰冷的環境,以及語言難以表達的孤獨。」鄒輝堂回憶,曾經有一名活潑自立的青年,在被診斷罹癌後送至醫院,幾乎每天都吵著要回機構,理由很單純,「因為那裡才有他熟悉的修女與教保員。」

鄒輝堂表示,對這些院內服務對象而言,安全感比治療本身更重要,但他們無法用言語表達,那些情緒的躁動、眼神的閃爍,便成了最直接的呼喊。

鄒輝堂更指出,對心智障礙者而言,即使是短暫的環境轉換,都可能對他們帶來劇烈影響。

「敏道每年暑期會進行消毒,院內服務對象必須返家或暫時安置於其他機構,但僅僅2週的時間,他們回來後情緒難以安穩,甚至出現死亡率升高的現象。」鄒輝堂心有所感地表示,這些經驗讓敏道家園意識到,若要真正守護院內服務對象的生命最後一程,讓安寧發生在他們最熟悉的地方——機構本身是最友善的作法。

開啟勇敢嘗試

2015年,敏道家園起心動念開始進行安寧服務,一名罹癌的青年成為機構居家安寧的第一個個案。

鄒輝堂坦言,當時機構內部並未具備安寧知識與設備,教保員與服務人員充滿不安與疑慮。然而在青年的強烈渴望下,團隊召開了一場「痛苦的會議」,「對我們而言,那是一場面對未知的抉擇,究竟要不要勇敢的在機構裡陪他走完人生最後一哩路?」

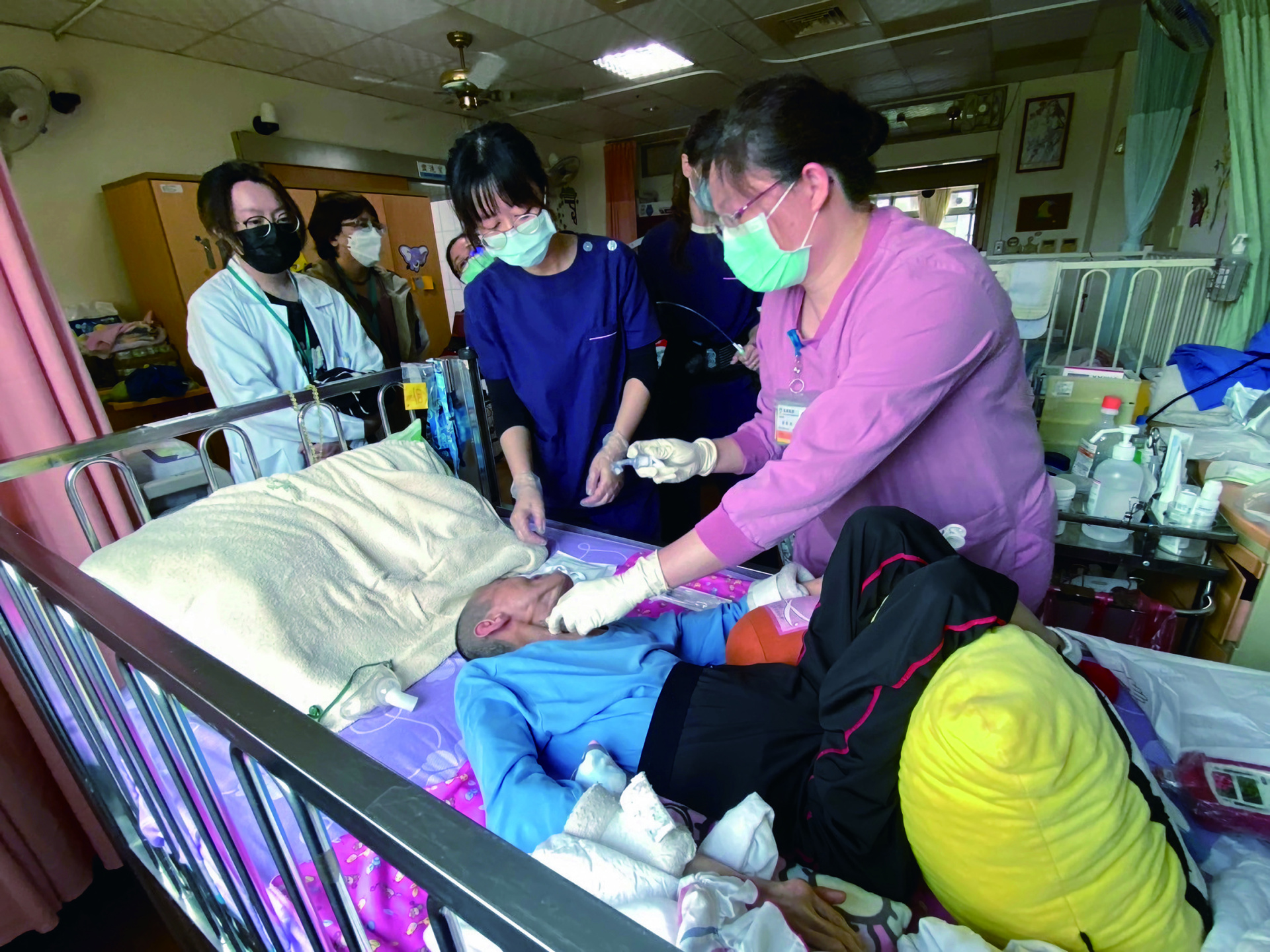

最終,他們選擇「試著承擔」,於是便邀請長期合作的嘉義天主教聖馬爾定醫院安寧團隊進入支援,同時開始培訓內部人員,也由於院內的修女們有護理背景,因此率先承擔起照護工作,並以身作則帶領教保員參與。

「同仁一開始也曾抗拒過,畢竟那是一個生命的重量。」回想起當時,鄒輝堂臉上展露欣慰笑容,「我們的主任以身作則,先投入照顧,漸漸地才讓害怕的同仁逐步克服恐懼,從觀望到實際操作。」

隨著第一個個案的圓滿離世,團隊逐漸建立信心,也越來越熟稔安寧療護的方式,例如如何在洗澡時輕柔觸碰病人敏感的皮膚,如何用語言與笑容安撫焦躁的心情,更學會了什麼是「不該說的話」——鄒輝堂曾因一句「你怎麼瘦了這麼多」讓病人臉色驟變,才明白對方尚未接受自己惡化的事實,對於任何一句不經意的問安,都可能帶來傷痛。

從一個院落映照社會的責任

嘉義敏道家園的安寧歷程,並非始於完備的制度,而是源於一個院內服務對象想「回家」的心念,這份訴求推動了整個團隊,從無到有地建立起在機構內的安寧療護。

然而, 鄒輝堂表示,台灣許多心智障礙機構仍止步於「送醫院就好」的思維,缺乏意願與資源承擔最後一哩路。他認為,政府應透過政策與獎勵,鼓勵機構正視服務對象「在地終老」的需求。

在敏道,安寧不再只是醫療行為,而是尊重人權、維護尊嚴的實踐。讓心智障礙者在最熟悉的環境中,安詳地走向生命盡頭。這是敏道的選擇,也是對整個社會的一份提醒——生命的最後,不該只有醫院的冰冷,而應有「家」的溫暖與陪伴。

對此,二林喜樂保育院亦有同感。回溯喜樂保育院的歷史,見證台灣身心障礙照顧的變遷,從最初收容小兒麻痺孩童,至80年代開始,喜樂保育院轉型服務心智障礙與多重障礙者。

「我們的服務對象,年齡層逐漸往上堆疊。」院長林玉嫦解釋,如今院內服務對象平均年齡偏高,全院198位服務對象中,有57位年過45歲,占比近3成;其中更有超過100人已在院內生活超過20年!

這樣的數字,意味著喜樂正面臨雙重挑戰,一方面是這些服務對象逐漸步入老化、癌症、心臟衰竭等疾病的高風險期;另一方面,他們的家屬也正在老去,照顧與陪伴的能量日益縮減。於是,死亡與安寧,開始從抽象的醫療議題,轉為機構無法迴避的日常。

2018年, 喜樂向衛福部申請設立「老化專區」,重新規劃空間、人力與作息,將護理人員調入前線,負責高齡服務對象的日常健康照護,也因為這樣的調整,當第一位癌末服務對象於2019年走到生命盡頭時,喜樂得以稍作準備,踏上了安寧之路。

以「完成心願」為核心照護

阿珍的故事,是喜樂安寧歷程中最深刻的一章。她自年輕時便入住,20多年來,喜樂就是她的家。2023年,阿珍被診斷出罹患肝癌末期,腫瘤占據三分之二肝臟,醫師坦言隨時可能離去。

對喜樂而言, 這是一場巨大的考驗。教保員、護理師、社工與牧師組成跨專業團隊,啟動「以個人為中心的計畫」

(Person Centered Planning,PCP),即使阿珍的認知功能有限,團隊仍試圖傾聽她的渴望。

「阿珍說,她想買漂亮的首飾、喝蚵仔湯、和女兒逛街。」照護組組長田恒玉笑說,這些心願,大家一一陪伴,由教保員推著輪椅,帶她在人聲鼎沸的市場裡嚐熱湯,邀請女兒陪阿珍挑選新衣服,這些看似微小的日常,讓阿珍逐漸消逝的生命被重新點亮。

隨著病情惡化,阿珍的夜晚變得不安,尤其在深夜1點到3點時,阿珍常會哭喊說著看見已逝的親人與同儕。田恒玉安慰表示,所幸喜樂有信仰、有牧師,在禱告之後,不僅阿珍的情緒緩和下來,也讓教保員心裡寬慰許多。

阿珍離世前一晚,天氣寒冷,卻仍堅持要去夜市吃一碗麵線糊。教保員細心圍上圍巾,推著她穿過人潮,那碗熱湯入口的瞬間,她笑得像個孩子。隔天中午,她在睡夢中安詳辭世。

「雖然辛苦,但我們都感謝阿珍。」田恒玉表示,因為阿珍,讓喜樂的同仁學會了如何在有限資源下,仍能讓一位心智障礙者帶著尊嚴與滿足離去。

制度缺口壓縮安寧的實踐

儘管有了阿珍的經驗,喜樂仍不斷遭遇制度的挑戰,其中最迫切的問題,是「醫療銜接不足」。專業副院長郭伊凌分析,由於二林地處偏鄉,居家安寧資源稀缺,不僅醫院病床有限,安寧醫師收案量能也不足,許多時候,即使院內服務對象已進入末期,也無法及時銜接醫療端的安寧服務。

「當服務對象在機構離世時,如果未被正式列入安寧計畫,醫院就不能開立死亡證明,這迫使機構必須報警,走行政相驗程序,甚至需衛生所醫師臨時趕來開立證明。」郭伊凌說,這樣的繁瑣流程,不僅加重同仁壓力,也讓家屬在悲傷中被迫奔走於行政流程。

除此之外,另一個困境則是「法律責任」。郭伊凌解釋,若病人突發大出血,教保員該不該進行心肺復甦術

(Cardiopulmonary Resuscitation, CPR)?若急救只會造成更嚴重的痛苦,機構是否有權選擇不做?這些問題迫使院方必須與家屬多次會議、簽署「不施行心肺復甦術」(Do Not Resuscitate, DNR)同意書,並備妥醫師診斷書,才敢在最後階段「陪伴而不插手」。

「我們一邊照顧,一邊禱告。」郭伊凌坦言,機構居家安寧難行且行,信仰成了最大的力量,「因為不忍心,也因為熟悉,我們堅定不將服務對象送往陌生的病房,而是選擇將他們留下來,讓熟悉的同儕與教保員陪伴。」

以信仰相伴 進行悲傷輔導

在喜樂,安寧不僅是照顧病人,也教育留下來的人。當有人離世,院方會舉辦「追思禮拜」、「安慰禮拜」,讓同儕唱詩歌、分享回憶。這樣的儀式,既是悲傷輔導,也是死亡教育。

「我們不避諱談死亡。」院長林玉嫦強調,在喜樂的服務對象會討論死亡與天家,也會理解離開與離世並不可怕,而對於情感特別深厚的同儕,社工與牧師會提供一對一陪伴,幫助他們走過失落,如此設計,不僅讓院內服務對象逐步面對死亡,也讓同仁在一次次的送別中,找到力量繼續下一段陪伴。

嘉義敏道家園對於悲傷輔導也同樣用心,鄒輝堂表示,當院內服務對象即將走到人生最後一刻時,修女、護理人員與教保員會圍繞身邊,輕聲祈禱、唱歌,直到心跳逐漸停止;隨後,同住一層的院民會到走廊兩側,目送好友離開,並在往後的清明節與追思活動中,由修女們帶領追思。

「如此安排,也是一種悲傷輔導。」鄒輝堂認為,唯有好好送別、追思追憶,才能讓死亡不再是隱晦與迴避的禁忌,而是一段共同走過的旅程。

讓安寧療護回歸生命的本質

無論是嘉義敏道家園,或是二林喜樂保育院,他們的安寧之路走得艱難卻堅定。沒有完善的醫療後盾,他們以跨專業團隊與信仰相互支撐;缺乏明確的法律保障,但他們透過一次次的會議與溝通,建立起彼此的默契與信任。這條最不容易卻最溫暖的道路,只為了落實讓心智障礙者「在家終老」的願景。

這不僅是兩個機構的勇氣,更是整個社會應該共同承擔的責任,因為每一個生命,都值得被尊重、被陪伴到最後一刻。在這過程中,機構不僅承受著醫療資源不足與制度缺口的壓力,更從一次次送別中,看見生命教育的深意:死亡不再是禁忌,而是學習、陪伴與成長的契機。

「這裡就是他們的家,我們捨不得把他們送走。」這句樸實的心聲,道盡了敏道與喜樂的堅持,期待安寧不只是一般多數人的專利, 而是每一個人都應享有的權利,是所有生命最平靜的歸宿。