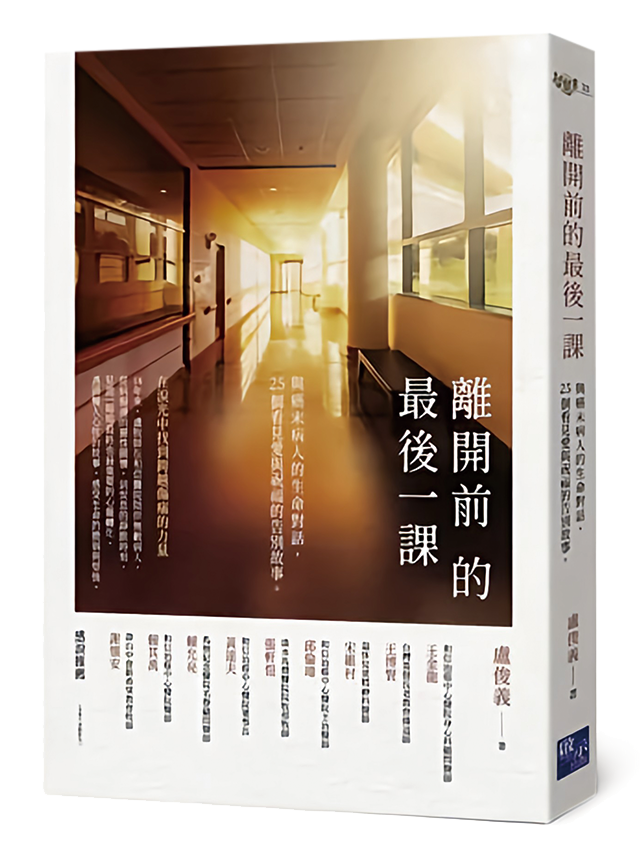

死亡是每個人終將面對的議題,但在那天來臨之前,我們能做好哪些準備?盧俊義牧師在《離開前的最後一課:與癌末病人的生命對話,25個看見愛與祝福的告別故事》一書中,引領讀者重新審視生命的本質,尋找安頓心靈的力量。

身為台灣基督長老教會的傳道人――盧俊義牧師自2006年開始受邀至醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院(簡稱和信醫院)擔任宗教師,參與倫理與安寧療護委員會,陪伴無數病人走過抗癌到臨終的旅程。

盧俊義回憶:「和信醫院不是宗教團體成立的醫院,原先並未設置宗教師。然而,醫護人員經常聽到病人詢問:『我接下來要去哪裡?』最初,他們的直覺反應回答:『你明天可以出院了。』久而久之,他們才意識到,病人真正想問的是:『死後,我會去哪裡?』」

這個問題,醫護人員往往無法回答。盧俊義表示,大多數人在未曾面對臨終時,不會思考這個問題,但當死亡迫在眉睫,恐懼便油然而生。但這份害怕或許可以透過宗教的力量來安撫。」於是,盧俊義開始撰寫這些病榻邊的故事,為一場場生命最終也最重要的心靈轉化留下見證。

多年來,盧俊義穿梭於和信醫院的病房,陪伴無數病人走過人生最後一程。他以深厚的信仰與溫暖真摯的筆觸,記錄與25位癌末病友在病榻前的臨終對話與靈性交流,透過這些動人的故事,幫助讀者在面對生命倒數的時刻做好準備,理解真正值得關注的課題,進一步思考生命的價值與意義。

與癌末病人的生命對話,25個看見愛與祝福的告別故事

作者:盧俊義 出版社:啟示

道謝、道歉、道別

讓人生不留遺憾

「我常提醒臨終病人2件事:不要抱憾終身,有想做的事趕快去做,有想見的人也趕快約見面;再來是不要含恨而終,能夠寬恕的就要寬恕。」盧俊義說。

書中有一位年僅30歲的卵巢癌末期女教師,發病時女兒剛滿5歲,臨終之際最放不下的就是女兒,於是詢問盧俊義,她還能做些什麼?盧俊義建議她為女兒寫下未來15年的生日卡片,讓先生能在每年女兒的生日當天轉交給女兒,讓孩子感受到媽媽雖然不在身邊,對她的愛卻未曾遠離過。

另一位末期乳癌病人,是獨力撫養身障孩子的單親媽媽,因為放不下孩子而深感痛苦。為了減輕她的憂慮,和信醫院的社工師協助安排孩子入住陽明教養院,培養孩子獨立生活的能力,也使她能夠安心離世。

還有一則讓盧俊義印象深刻的故事,是一位胰臟癌末期的女性病人。在盧俊義的建議下,她除了逐步完成遺產配置,也和兒子、女兒好好地享受了最後一段家庭時光,並與撫養自己長大的大姊道別,最終平靜安祥地離開人世, 完成善終的理想。

對於另一位早年喪母、女兒早逝的乳癌末期室內設計師,盧俊義則鼓勵她畫出「理想中的天堂」藍圖,這不僅轉移她對病痛的注意力,也幫助她釋懷心中的憤恨不平。

盧俊義認為,病人在臨終時會感到恐懼,除了來自身體的疼痛,更重要的一點是放不下摯愛之人。因此換個角度想,他認為癌症某種程度上是一種「較好的病」。比起令人措手不及的意外死亡,癌症病人更多了一點時間能去處理後事,也是他著手撰寫這本書的初衷——提醒人們珍惜當下,看清生命中真正重要的事物。

虔誠的宗教信仰

成為面對死亡的支柱

除了珍惜當下外, 盧俊義也強調「培養虔誠宗教信仰」的重要性。書中提到一位罹患肺腺癌的物理學教授,由於妻子是基督徒,就特別希望有位牧師可以在先生住院期間來傳福音,並為其施洗。

然而,盧俊義認為,受洗不應是臨終前的倉促決定,因此鼓勵他先從認識基督信仰的理念開始。在1年間,盧俊義持續每週探訪病人,從上帝是宇宙萬物的造物主開始,逐步談到基督信仰的核心——耶穌的救恩,並且耐心且深入地與病人探討對基督教的各種疑問。

在最後時刻,教授不僅準備好後事,也向盧俊義和家人道別:「我先去,你們慢慢來。」帶著平靜安穩的心,深刻地相信他會回到上帝的天家。

盧俊義強調:「培養虔誠的信仰是一生的功課,不要等到臨終時才開始訓練自己有信仰,這就像臨時抱佛腳一樣,難以建構深厚的根基。」這樣的理論其實不論放在哪個宗教信仰都適用,只要發自內心、虔誠地相信,就能夠在面臨死亡時,以更坦然的態度邁向生命終點。

從生命教育到安寧療護

學習道別的智慧

「安寧療護不只是醫療議題,更是生命教育的一環。然而,台灣現行的中小學生命教育多半仍限縮在教導『分享之愛』的議題,這是不夠的。」盧俊義認為,教育現場應該進一步向學子傳達對這塊土地和社會有貢獻的典範故事,例如長期在澎湖照顧痲瘋病人的傳教士暨護理師「白寶珠」、在嘉南沿海地區免費醫治烏腳病人的醫師「王金河」等,透過分享這些典範人物的故事,將能激起孩子對生命的熱情與堅持,並形塑自我的生命價值觀。

此外,盧俊義認為,若要讓病人體驗到完整的安寧療護,至少需要4個月的時間進行。因此他想提醒醫護人員,應適時放手,若過度專注於續命,有時不僅讓病人錯失提前準備後事的時機,更延長了病人的痛苦,同時對一個生命來說,也失去了實質的尊嚴和意義。

打造安寧家園

讓生命最後一程更有尊嚴

盧俊義也分享他對安寧療護的最終理想,他認為台灣應該有一個「安寧家園」的機構,即讓病人與家屬能夠安心在最後旅程中生活、相聚的環境。他期盼未來有一天,台灣能夠在距離醫院不遠的地方建置安寧家園,讓不再接受積極治療的病人擁有一個可以輕鬆散步、耕作,且可與親友共度最後時光的友善空間。

面對死亡,我們無法選擇躲避,但可以選擇如何迎接。盧俊義透過《離開前的最後一課》一書,不僅分享臨終病人的生命故事,也提醒我們如何在有限的時光裡,活出有意義的人生。目前,盧俊義正著手撰寫下一本新作,持續透過文字,進一步促使台灣的安寧療護發展更圓滿。

期盼未來,台灣能夠在距離醫院不遠的地方建置安寧家園,

讓不再接受積極治療的病人擁有一個可輕鬆散步、耕作,且可與親友共度最後時光的友善空間。