2024年7月新加坡非營利組織連氏基金會(Lien Foundation)針對亞太12個地區,其中包括台灣1,020名18歲以上的民眾,進行「緩和醫療與臨終關懷」(PalliativeCare & Death survey)線上調查,評估其對安寧緩和醫療的知識、接受度以及滿意度等多項指標。調查結果發現,有69%的民眾曾接觸緩和醫療,且大多滿意台灣的安寧環境。然而,其中大多數的人卻認為,緩和醫療僅適用於臨終或生命最後6個月。面對調查報告中所顯示的正面評價與資訊落差,安寧專家如何看待?

自2010年起,連氏基金會每5年調查世界各地死亡質量指數(Qualityof Death Index),並刊登在國際知名期刊上,不僅引起全世界的重視,也讓全球對於安寧議題更加關注。台灣在至今三屆調查中,分別名列全球第14名、第6名以及第3名等佳績,取得亞洲第一的成果。

然而,在2024年10月釋出的「緩和醫療與臨終關懷」調查報告中,雖然出現振奮人心的肯定,但同時也顯示出台灣安寧資訊傳遞不足的一面,調查數據猶如漣漪,在台灣安寧界盪起一圈又一圈的反思。

規範未隨之跟進 認知落差大

安寧緩和醫療並不限於癌末病人,當病人因病情飽受身心折磨時,緩和醫療不僅能緩解不適症狀,也能提升生活品質,因此緩和醫療越早介入,越能緩解病人身心靈的不適。雖然此觀念已提倡多年,然而根據連氏基金會的調查報告顯示,台灣民眾僅有少數人能有正確認知。對此,前國民健康署署長、現任安寧照顧基金會董事暨花蓮慈濟醫院緩和醫學中心主任王英偉分析,其中原因與台灣的全民健保制度有著密不可分的關聯。

「健保的涵蓋率高,民眾負擔相對較少,然而相對來講,其所提供的服務是有限制的。」王英偉表示,《安寧緩和醫療條例》於2000年三讀通過後,不論是住院或居家安寧療護,均以照顧癌症末期病人為主,並在2009年大舉新增八大類非癌的重症末期病人,2022年6月起,收案對象增列末期衰弱老人、末期骨髓增生不良症候群、符合病人自主權利法第14條第1項第2至5款條件,以及罕見疾病或其他預估生命受限者。

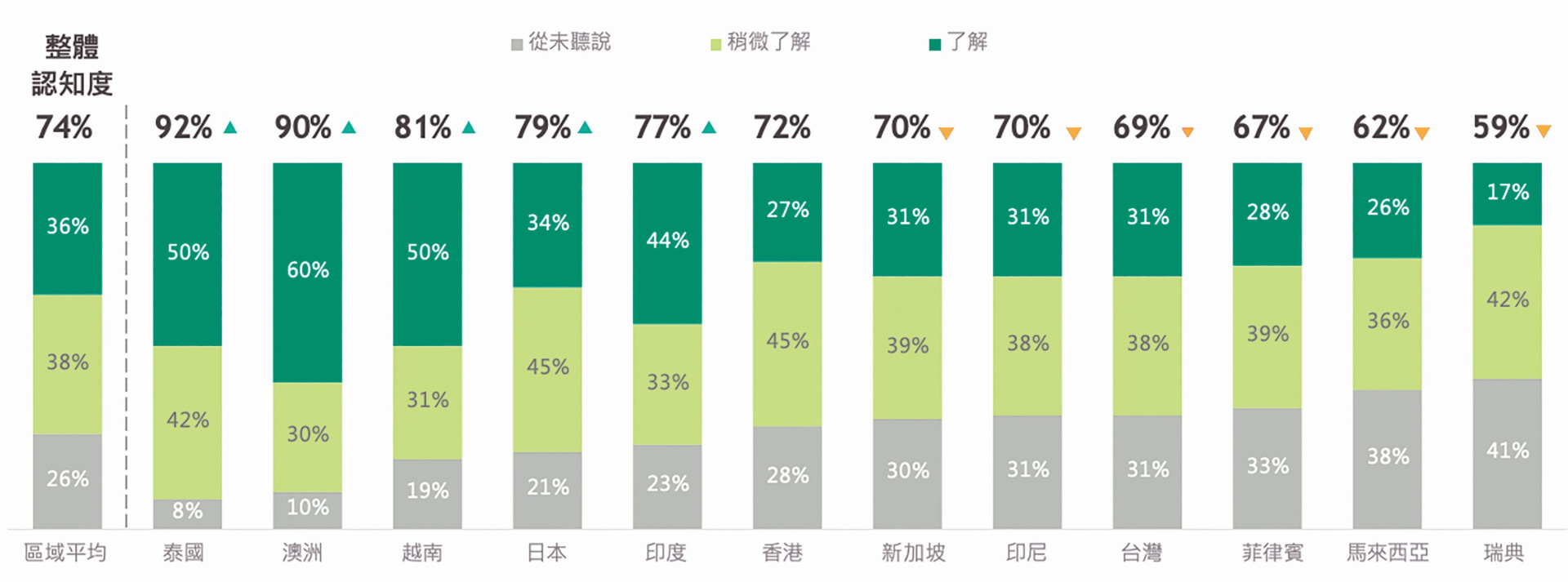

74%的受訪者知道緩和醫療,其中36%表示了解緩和醫療的內容。

泰國、澳洲和越南等市場對緩和醫療的認識度較高。

在所有受訪者中(資料來源:連氏基金會)

雖然安寧界樂見服務對象擴大,然而健保給付評估規範卻沒有大幅度的調整,過去的評估規範以癌症為主,但在器官衰竭、老衰、失智等比例越來越高的今日,已經不再適用。談及此,王英偉言語中盡是惋惜,「能達到評估量表分數的病人,身體功能都已經很差了,因此民眾的觀念仍停在緩和醫療僅用於臨終或生命僅存6個月的病人,也無可厚非。」

王英偉認為,健保給付評估規範未能跟隨21世紀安寧緩和觀念的改變,在過去的主要用意是希望將資源留給末期臨終需要的人,如今卻成為安寧服務的枷鎖,讓需要早期安寧服務的民眾被阻擋於門外,也因此導致民眾的認知與實際狀況產生差距。

量能不足 服務量大幅降低

在安寧臨床現場,健保猶如一把雙面刃,一方面因為評估規範僅限於靠近末期臨終病人,讓需要早期安寧緩和照顧的民眾不得其門而入,然而另一方面,卻也讓民眾能無須擔憂經濟條件就能走進安寧的保護傘中。

「台灣在社區投入緩和醫療的能量,比起日本、韓國或香港來得普遍,尤其在香港,幾乎沒有社區醫療,因為費用實在太高了。」回顧連氏基金會於2015年的調查報告,王英偉提到,台灣在所有指標中的表現大多名列前茅,僅有一個指標落在80個國家中的後段班,「那就是醫療費用。」

台灣的安寧雖然能將步伐邁向社區,但台灣民眾對於緩和醫療的認知情況,僅有69%表示「了解/稍微了解」,遠低於泰國9 2 % 、澳洲9 0 % 以及越南81%。對此,在臨床第一線的王英偉並不覺得矛盾,「因為我們的服務量能實在不夠。」

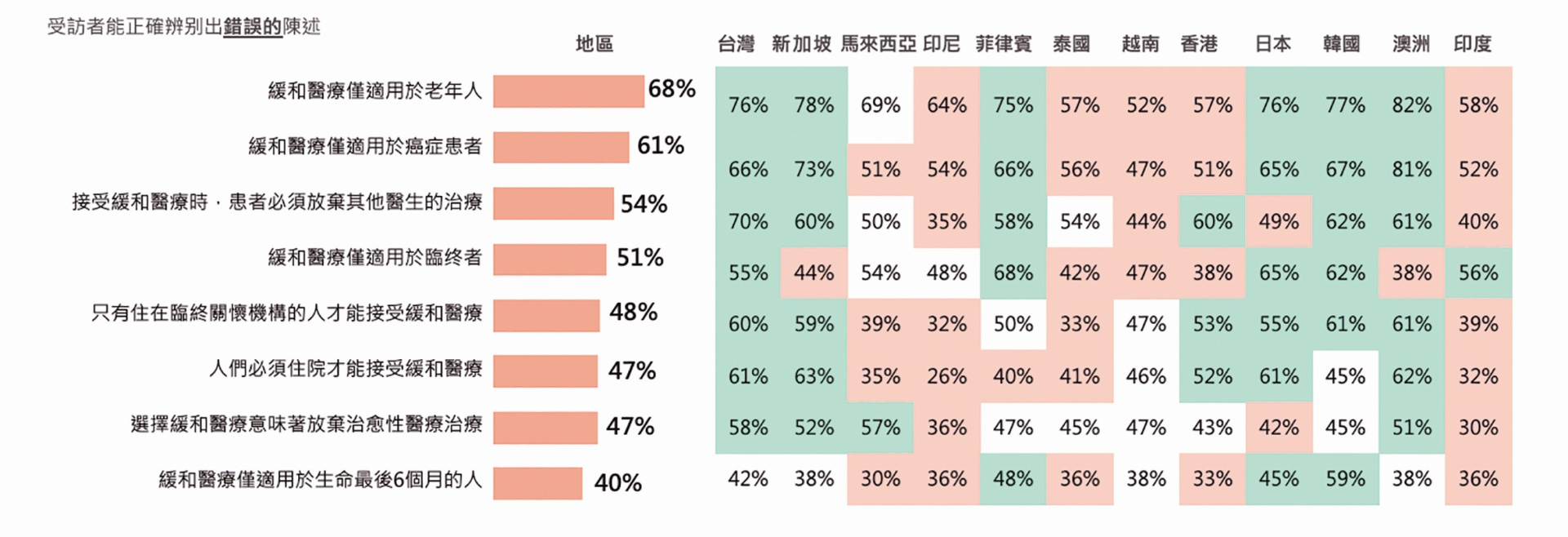

較少的受訪者正確回答了以下內容:緩和醫療並不限於生命的最後6個月,

不要求病人放棄治愈性醫療,也不需要住院或在臨終關懷機構才能接受緩和醫療。

在了解緩和醫療的受訪者中(資料來源:連氏基金會)

王英偉進一步解釋,由於安寧強調高品質的照顧,起初在安寧病房的醫護比設置上,即設定為1:1,「剛開始安寧照顧的量還不多,護理人力也還算充足,但現在全台醫院都陷入護理荒,光是要增加安寧病房的服務人數,就已是很大的挑戰,更遑論提升社區安寧的照顧量。」

然而如此窘境並非毫無解方。「很多高度發展的國家在臨床照顧上有部分基礎照護工作能由護理助理員負責,護理師則專注在更專業的部分。」王英偉進一步說明,「這樣的運作模式不僅不會讓安寧照顧品質打折扣,還能大幅提升服務量能,對身陷護理荒的台灣醫療界而言,或許將會是一帖解決人力不足的良方。」

高接觸病房 以病人為中心

調查報告帶來的不僅是反思與反省,同時也帶來正面迴響,尤其在緩和醫療的體驗度部分,高達87%的病人與家屬對於醫療品質都持肯定的態度,認為台灣的安寧療護不僅能有效減輕末期病人的疼痛與不適,對病人的尊嚴與意願也給予高度的尊重,在提升病人的生活品質之時,也幫助整個家庭能從容的應對重症與死亡。

對此, 王英偉想起趙可式教授曾這麼說過:「在醫院裡,如果說ICU是hightechnology的一個單位,那麼安寧病房是high touch的病房。」

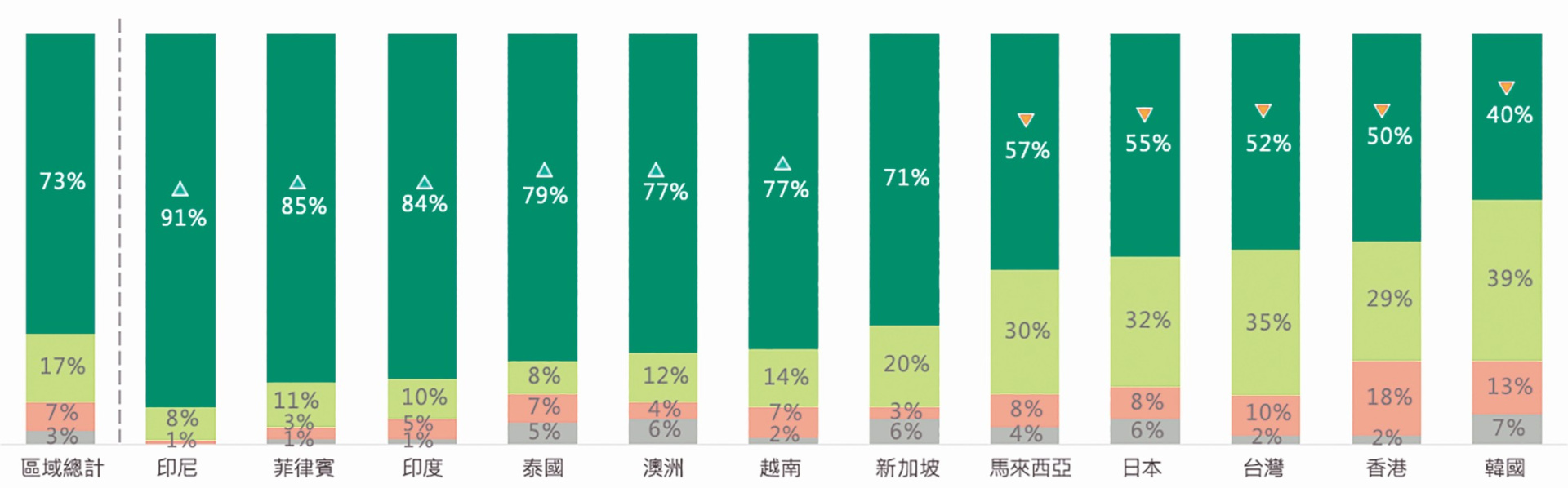

在那些認識曾接受過緩和醫療的受訪者中,

73%的人認為緩和醫療的質量為「好」至「非常好」。

在認識曾接受緩和醫療的受訪者中(資料來源:連氏基金會)

多年來投身安寧領域的他肯定表示,安寧病房確實是一個高度人性化、高度接觸的場所,因此該如何貼近病人與家屬的心,始終都是團隊最重視的工作,然而王英偉坦言,臨床現場在照顧品質上並非一直都是優等生。

他至今都還記得,當台灣在2015年登上世界各地死亡質量指數第六名的位置時,安寧界無不歡欣鼓舞,當時誰也沒想到,僅短短1年,衛福部就收到監察院的「提醒」,表示國內安寧照顧並不夠周全。當時,這一個訊息猶如冰水,潑熄他們還在雀躍的心,甚至一度也覺得不甘心:「我們都被評為全球第六了,怎麼還會被糾正說做得不夠好呢?」

「靜下心來分析,我們確實在照顧品質上要有所提升。」王英偉表示,在安寧的領域中,不僅要宏觀,也要微觀。「宏觀,即是以國家的層面進行整體格局的分析,在法案、健保制度的支持之下,台灣確實能撐得起評分;微觀,看得是細節,也就是在病人照顧層面上,因此我們在想,是不是在照顧品質部分還有要加強的空間?」問號的後面,是肯定。臨床現場重新檢視,在照顧上,是否能有更細緻的做法,讓病人感覺更加舒適也更加舒心。

王英偉提醒,連氏基金會的調查報告雖是重要參考,但並非一把精準無誤的量尺,也不是對錯分明的秤陀,「對我們而言,眼前的病人才是最重要的依據。」